新しい子ども乗せ自転車のカタチ。双子も年子も大丈夫。

ふたごじてんしゃ×OGK情報(詳細)

ふたごじてんしゃ×OGK 開発ストーリー

2017.03.22

もくじ

- 【はじめに】 …ページ概要

- 【作ったのはこんな人たち】 …開発者紹介

- 【みんなのバイオリズム】 …開発者の心の動き

- 【デザイナーA子さんのバイオリズム詳細】 …デザイナーA子さんインタビュー

- 【管理者B男さんのバイオリズム詳細】 …管理者B男さんインタビュー

- 【設計者C太さんのバイオリズム詳細】 …設計者C太さんインタビュー

はじめに

インタビュアー紹介

|

ライター 小森 利絵 さん |

| 小森さんについてはコチラ | |

「双子でも年子でも当たり前に自転車に乗りたい」。そんな切実な想いに共感して、『ふたごじてんしゃ』の開発・製品化を引き受けてくれたのは、『OGK/オージーケー技研株式会社』。 自転車用チャイルドシート国内シェア約80%を誇る自転車部品のトップメーカーです。

チャイルドシートやカゴに『OGK』という赤色のロゴを見たことはありませんか? 自転車のハンドルグリップもよく見てみてください。『OGK』と書いているかもしれません。それほど身近であり、安全性・信頼性があるものづくりをしているメーカーです。

しかし、自転車本体の開発・製品化は初めて。 中でも『ふたごじてんしゃ』は日本初、6歳未満の子どもを2人乗せられる3輪自転車です。2輪自転車とは異なり、前例や規格、基準がないので、自転車メーカーであっても数多くの困難が予想されます。

どうして自転車メーカーでもないOGKは挑戦したのでしょうか。挑戦できたのでしょうか。

それは創業から約70年、「常識を超えていくものづくり」「ライバルは自社」という企業精神と技術革新力があるからです。

ものづくり企業としての企業精神と技術革新力

OGKはこれまで「必要とされているものは何か」とニーズを察知し、世の中にはない機構や設計にも挑戦してきました。

よりよい製品を追究するためには自転車に関する知識も必要と、外部講師を招いて勉強会を定期開催。自転車メーカーに対して、チャイルドシート周辺の設計について提案することもあります。

安全性については、国が定めた基準をクリアするだけではなく、一般財団法人製品安全協会が定めるSG基準より厳しい自社基準を設定し、試験方法も独自でつくりあげてきました。

樹脂製の自転車部品で培ってきたノウハウを、自転車開発に応用しています。

「初挑戦」だから可能性が広がる

自転車は初挑戦のデザイナーと、自転車の設計に長年携わってきたベテラン設計者の2名を中心に、安全確認や試験等を担当する品質保証・管理者などで、『ふたごじてんしゃ』開発チームは構成されています。

デザイナーは「初挑戦」だからこそ、既存に捉われることなく、必要とする人たちの声に耳を傾け、柔軟な発想でデザインに起こしていきます。設計者は「経験」を活かして、機構や仕組み、使いやすさを考えて設計します。この未経験者と経験者のコンビネーションが抜群です。

全社をあげてサポートするほか、自転車メーカーなど協力してくれる人たちともつながって、開発が進みました。

★OGK技研(株) 専務取締役:木村泰治さん インタビュー

開発ストーリー「あの時、こんな気持ちでした!」

たくさんの人たちの想いや希望を乗せている『ふたごじてんしゃ』。 使い手のみなさんが安全に乗ることで、その想いや希望は育っていきます。『ふたごじてんしゃ』はどのように開発されたのでしょうか。 ここではOGK『ふたごじてんしゃ』開発チームの気持ちを軸に振り返ります。

作ったのはこんな人たち

ふたごじてんしゃを作っているのっていったいどんな人たちなの? 開発メンバーをご紹介♪

| お名前と仕事 | |

|

『ふたごじてんしゃ』デザイナー |

| どんな人? |

これまで子ども乗せ用のブランケットやレインカバー等のデザイン・設計を担当。 |

| 好きなもの |

オムライス、漫画、映画 |

| 苦手なもの |

しいたけ、蝶々や蛾(鱗粉がダメ…)、怒鳴り声 |

| ハマッていること |

音楽(キーボード、ギター、邦楽ロック)※ひけません、歌えません…( |

| 座右の銘 |

とりあえず楽しむ。 |

| 詳しくはコチラ!(別ページに飛びます) | |

| お名前と仕事 | |

|

『ふたごじてんしゃ』品質・安全性管理者 |

| どんな人? |

製品の品質や安全性の管理、試験などを行なう担当者。 |

| 好きなもの |

ビール |

| 苦手なもの |

虫 |

| ハマッていること |

ゴルフ |

| 座右の銘 |

天上天下唯我独尊 |

| 詳しくはコチラ!(別ページに飛びます) | |

| お名前と仕事 | |

|

『ふたごじてんしゃ』設計者 |

| どんな人? |

自転車設計者として長年のキャリアがあり、過去に子ども乗せ自転車を担当した経験もある。 |

| 好きなもの |

もの思い |

| 苦手なもの |

サメの目 |

| ハマッていること |

甘酒 |

| 座右の銘 |

蘇生 |

| 詳しくはコチラ!(別ページに飛びます) | |

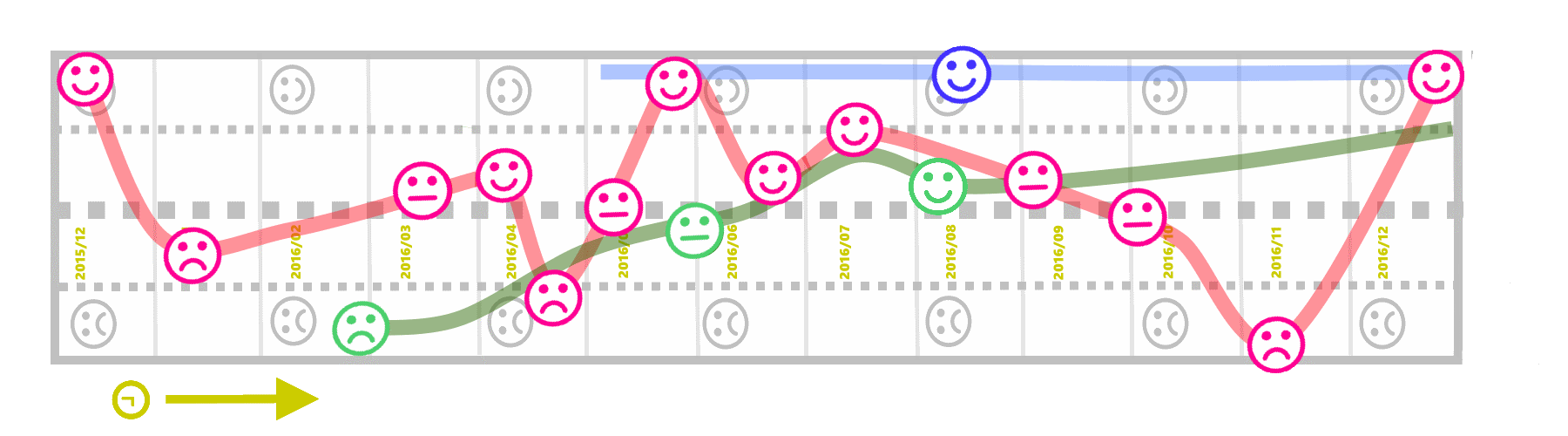

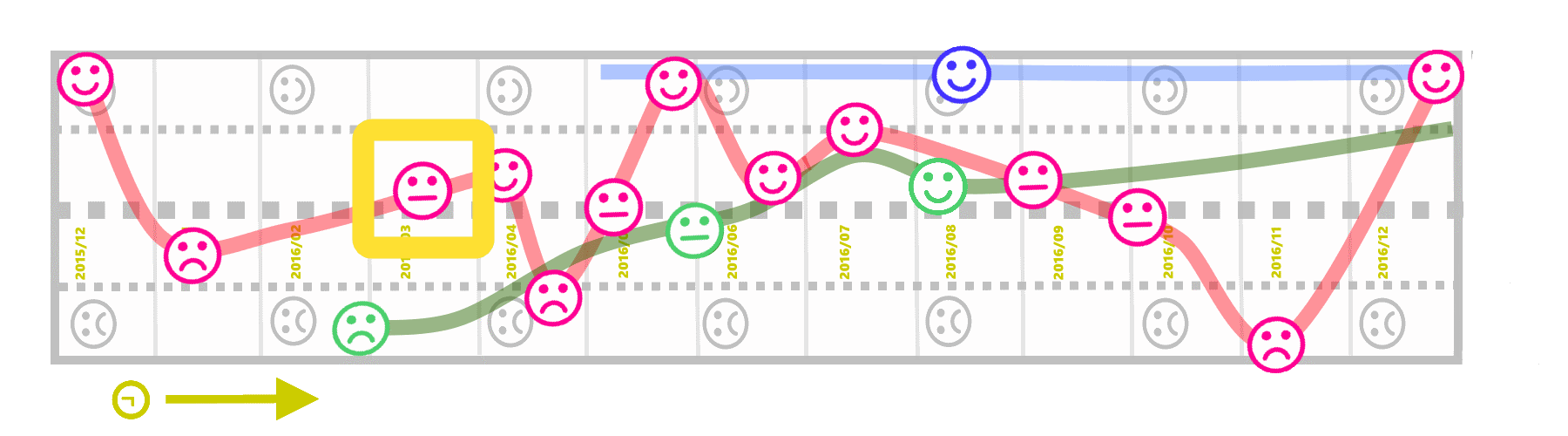

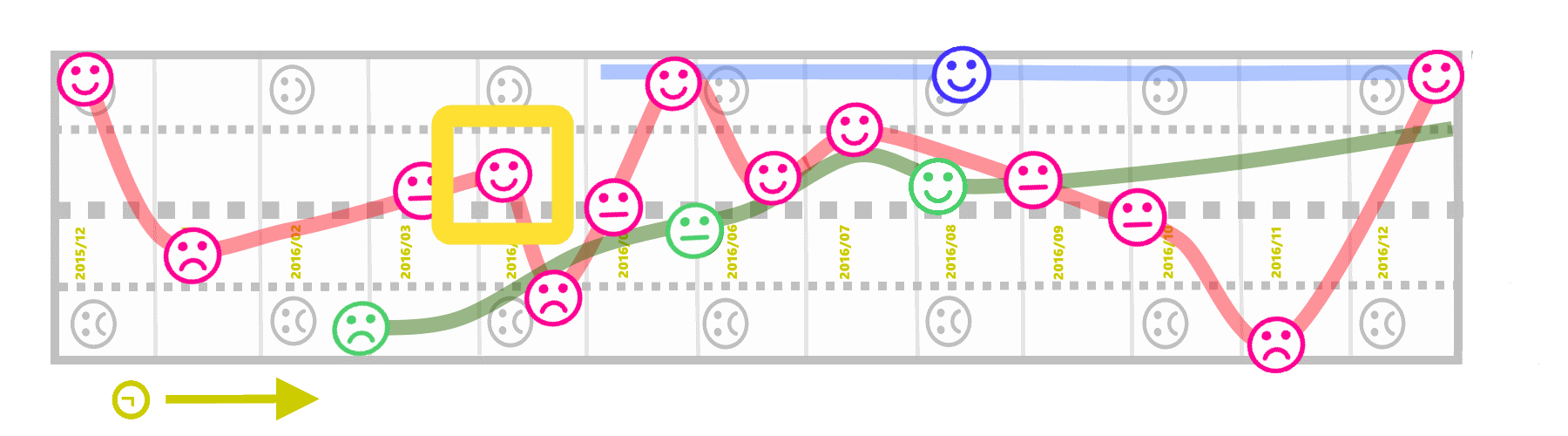

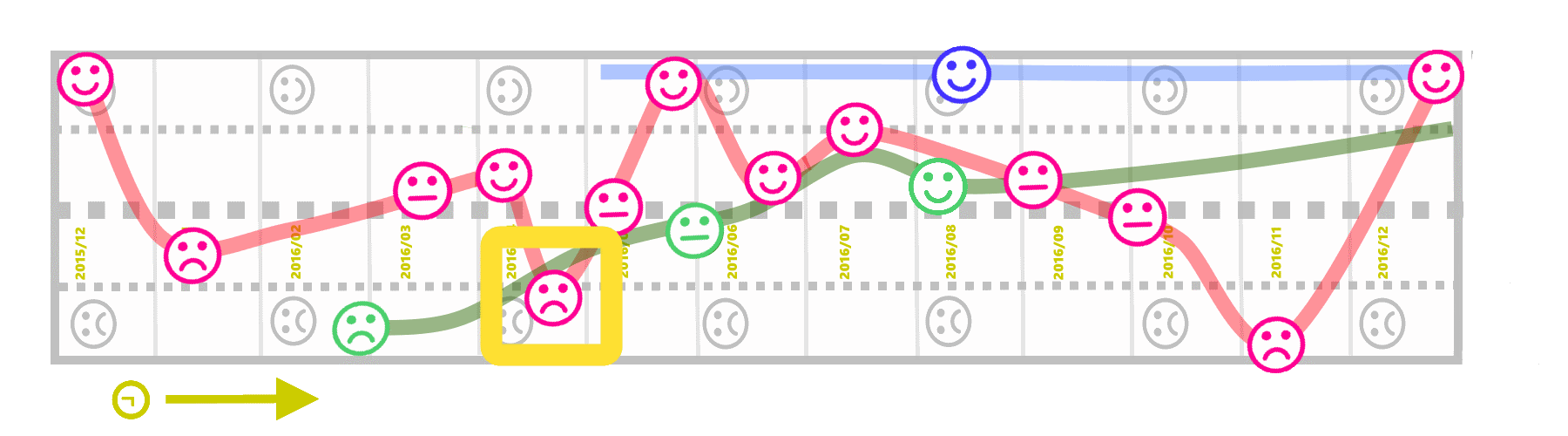

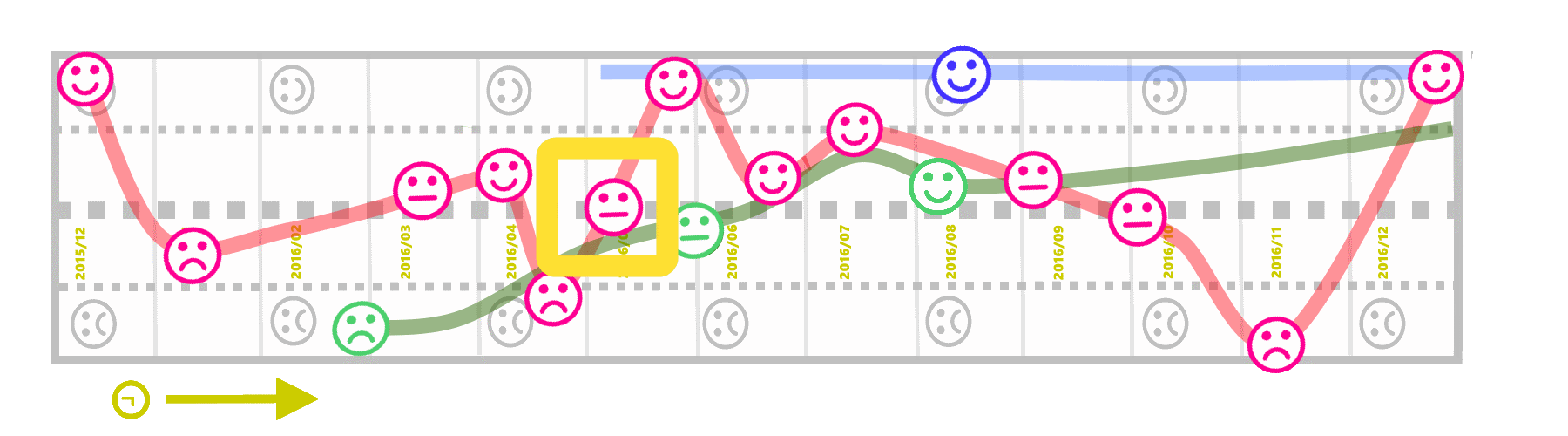

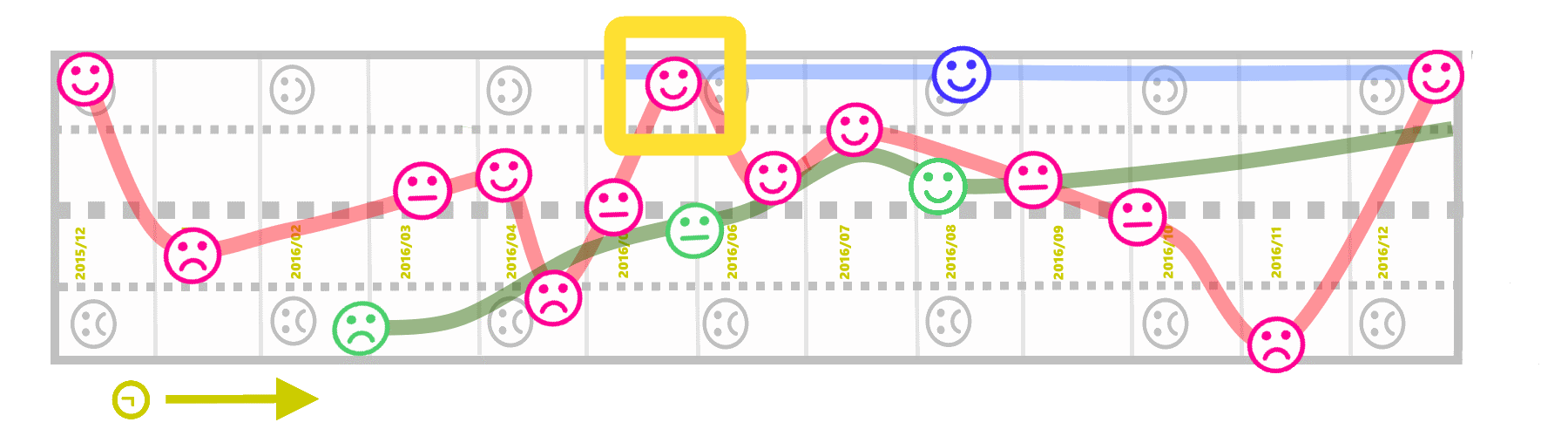

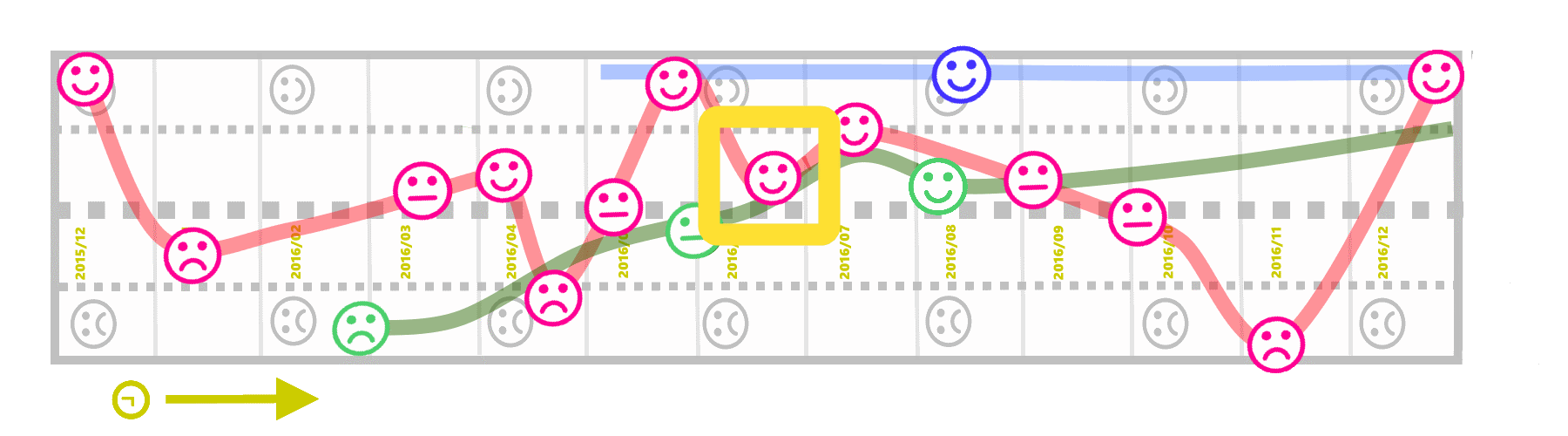

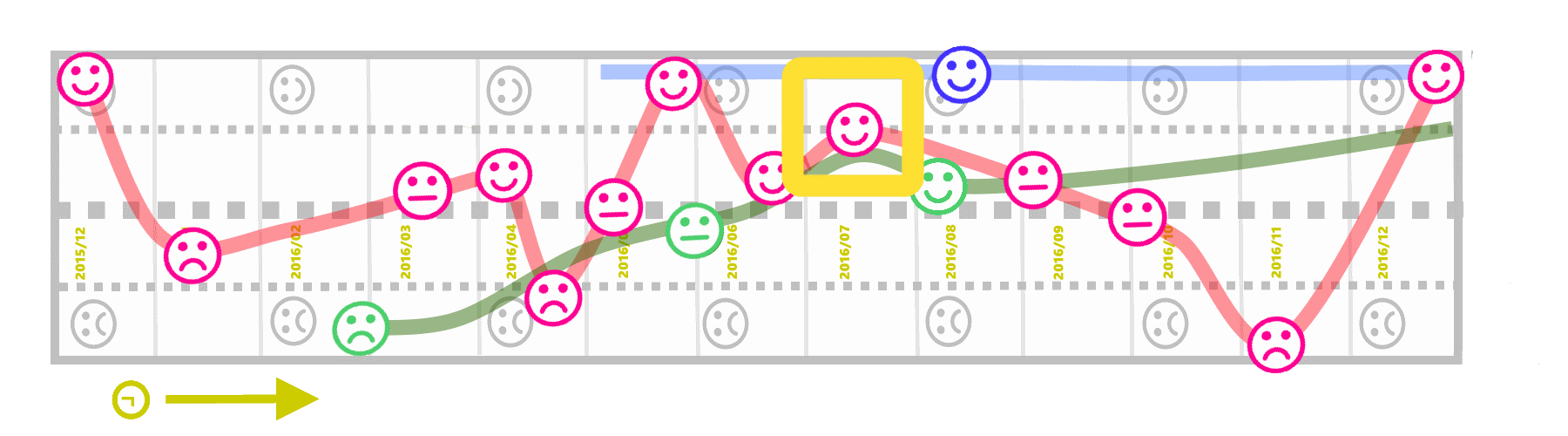

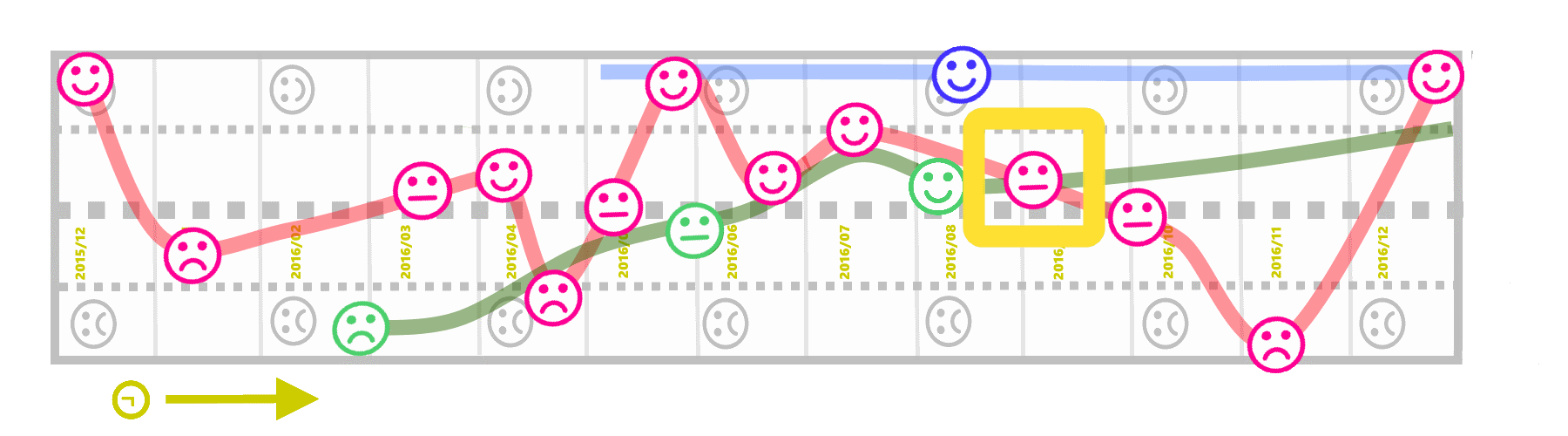

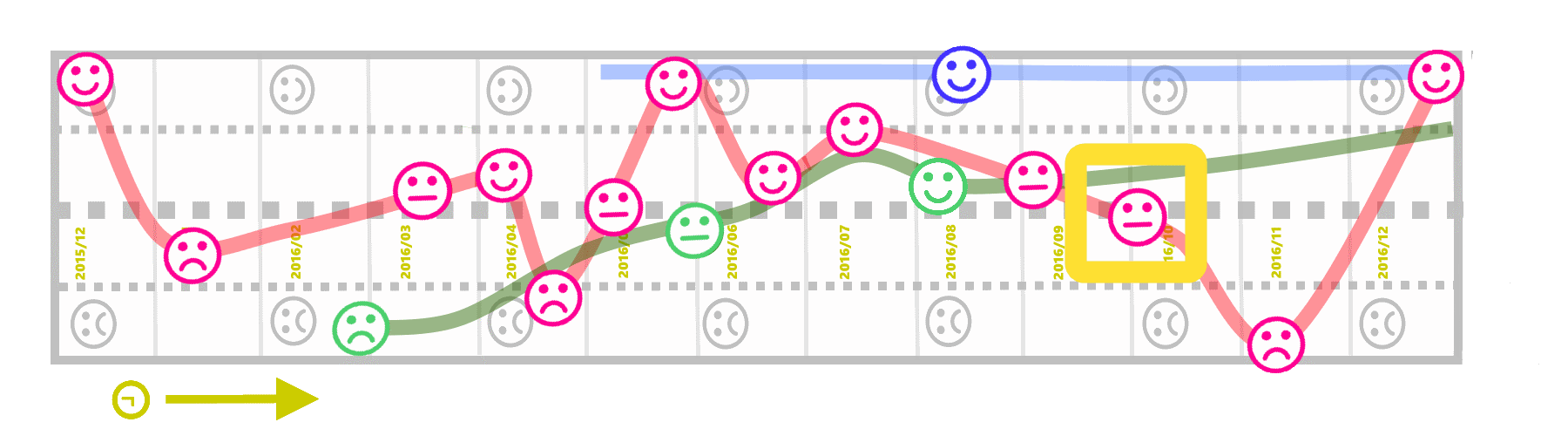

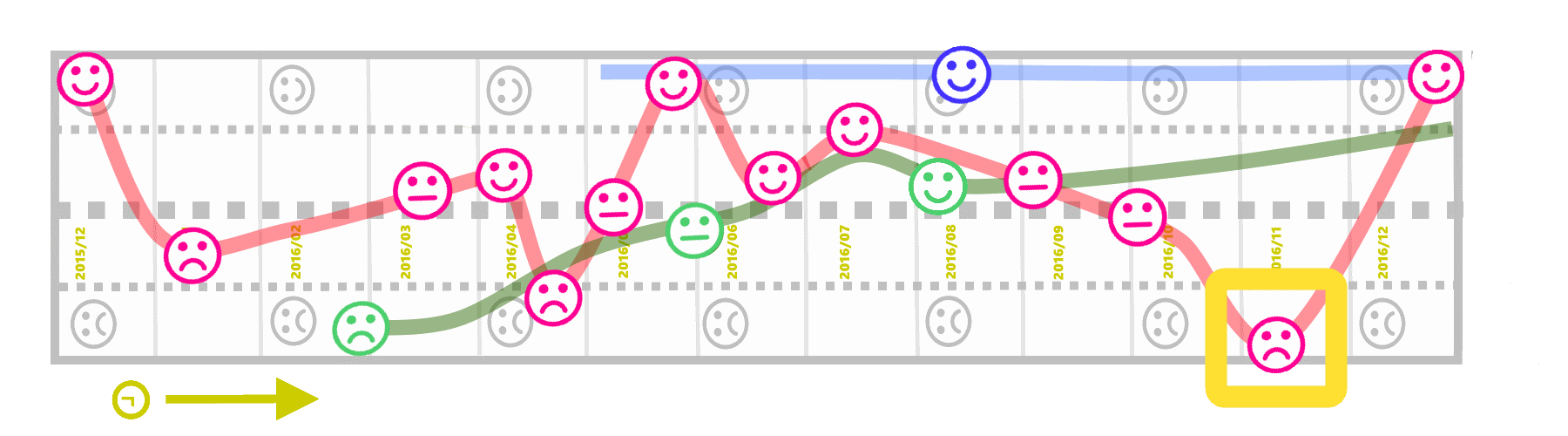

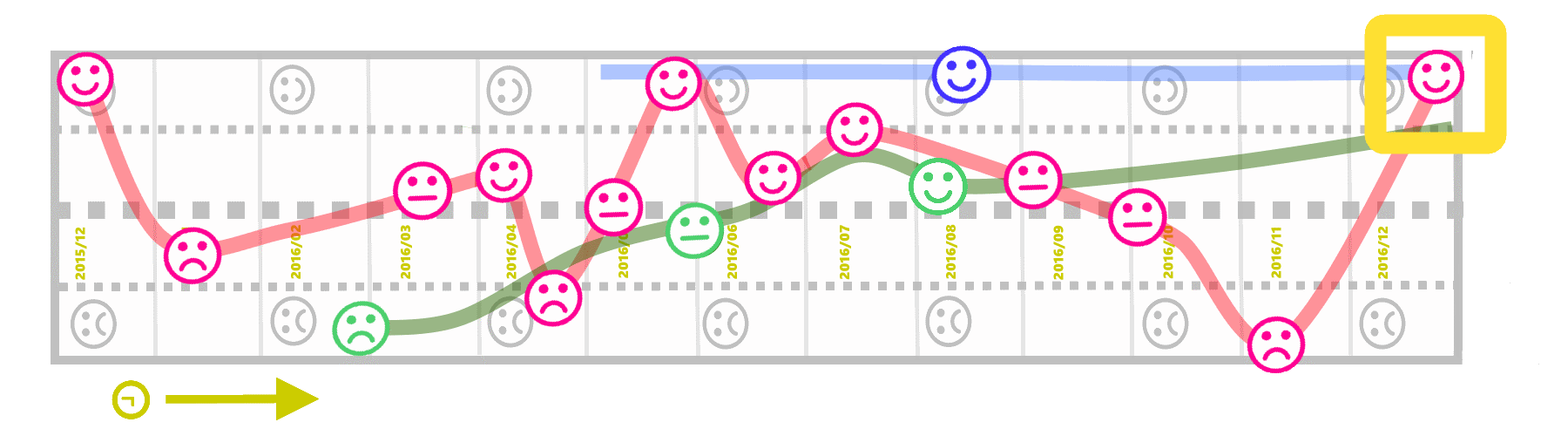

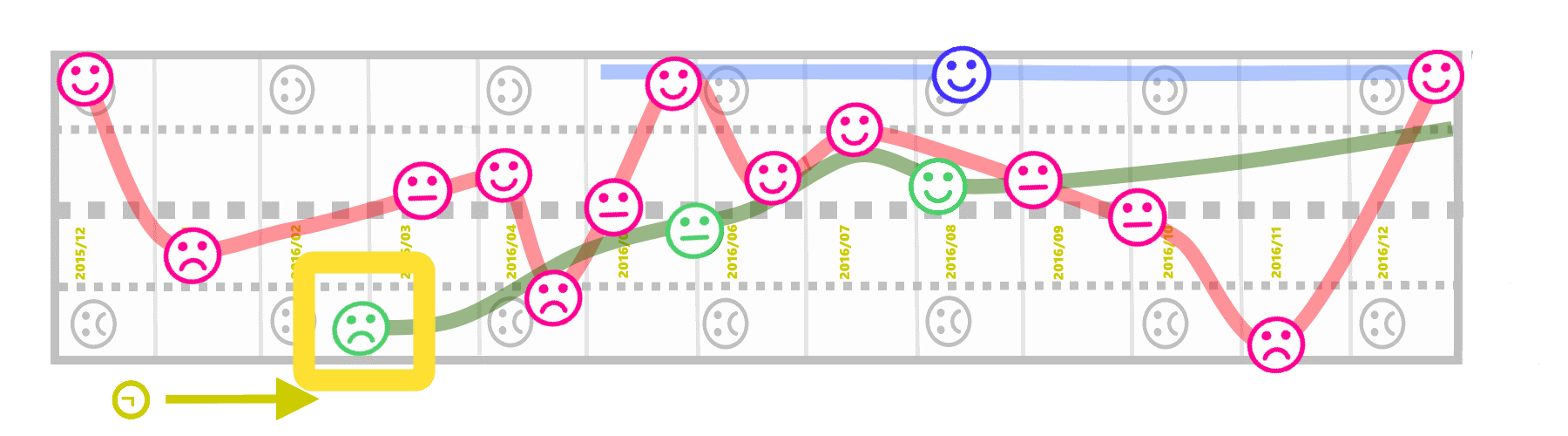

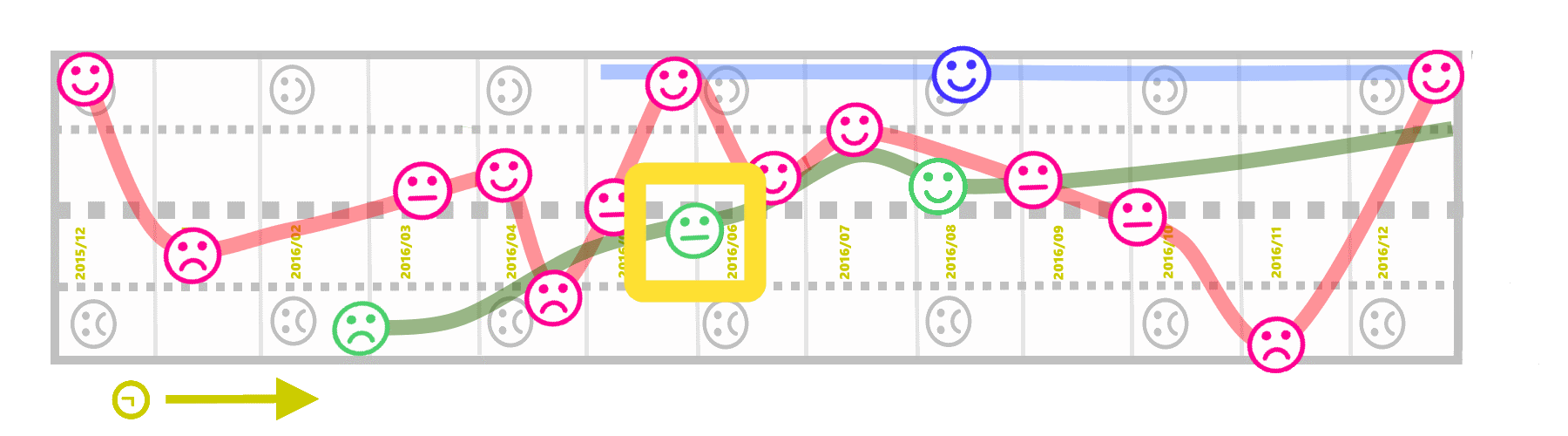

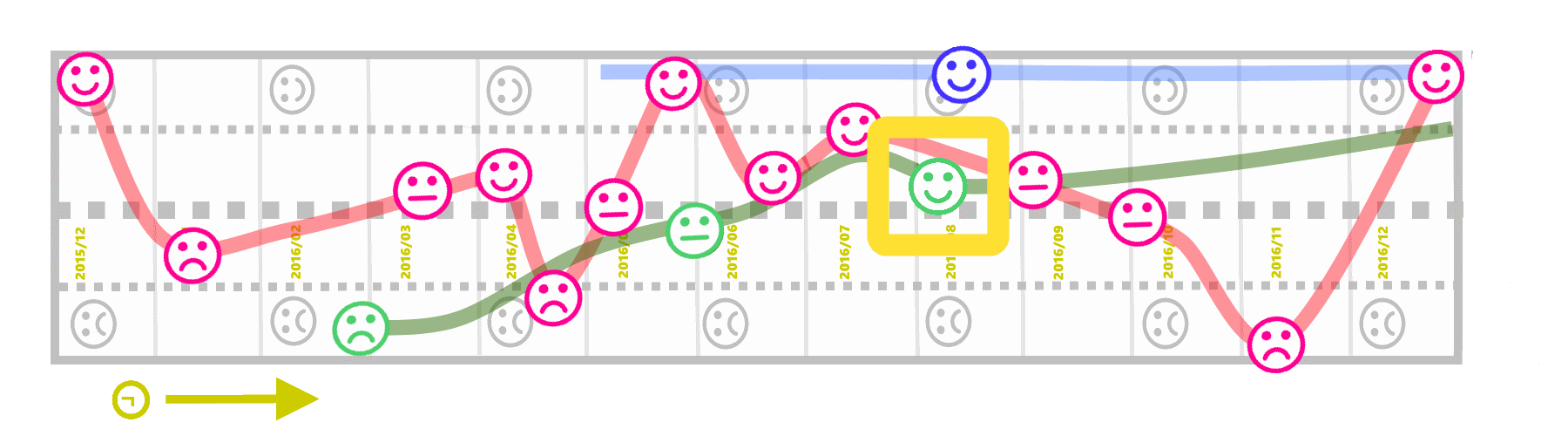

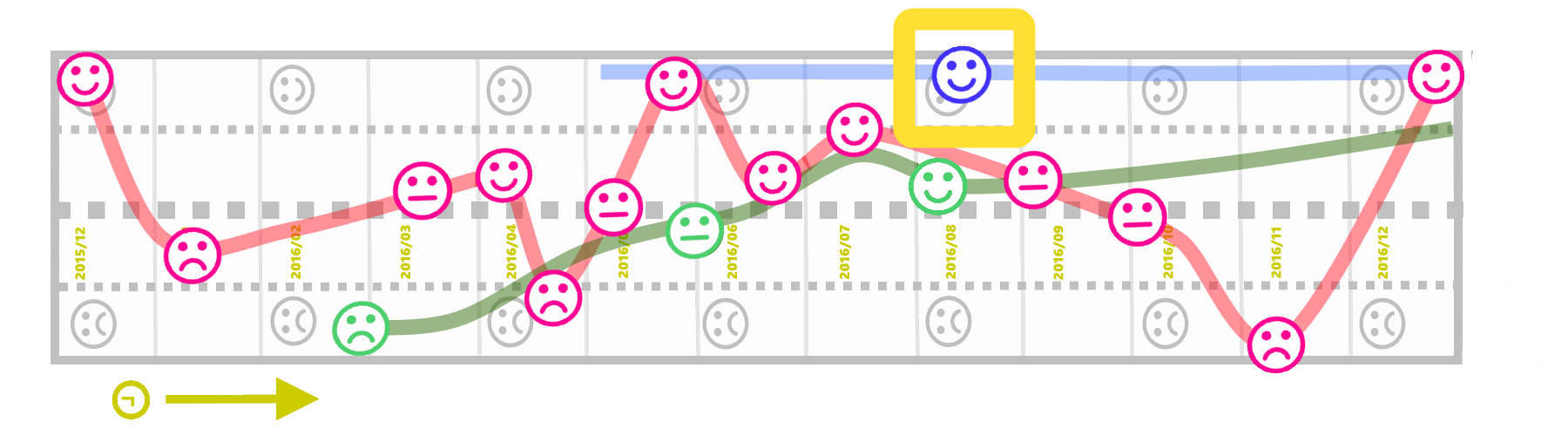

みんなのバイオリズム

開発が進むにつれ対面する問題やそれを解決した達成の瞬間…。 ふたごじてんしゃとの初めての出会い(2015/12)から、メーカー名発表(2016/12)に至るまでを振り返り 開発者さんに起こる気持ちの変化を、『バイオリズム』として表現しました

|

デザイナーA子さんの顔アイコン |

|

管理者B男さんの顔アイコン |

|

設計者C太さんの顔アイコン |

A子さんのバイオリズム説明

A子さんのバイオリズム説明

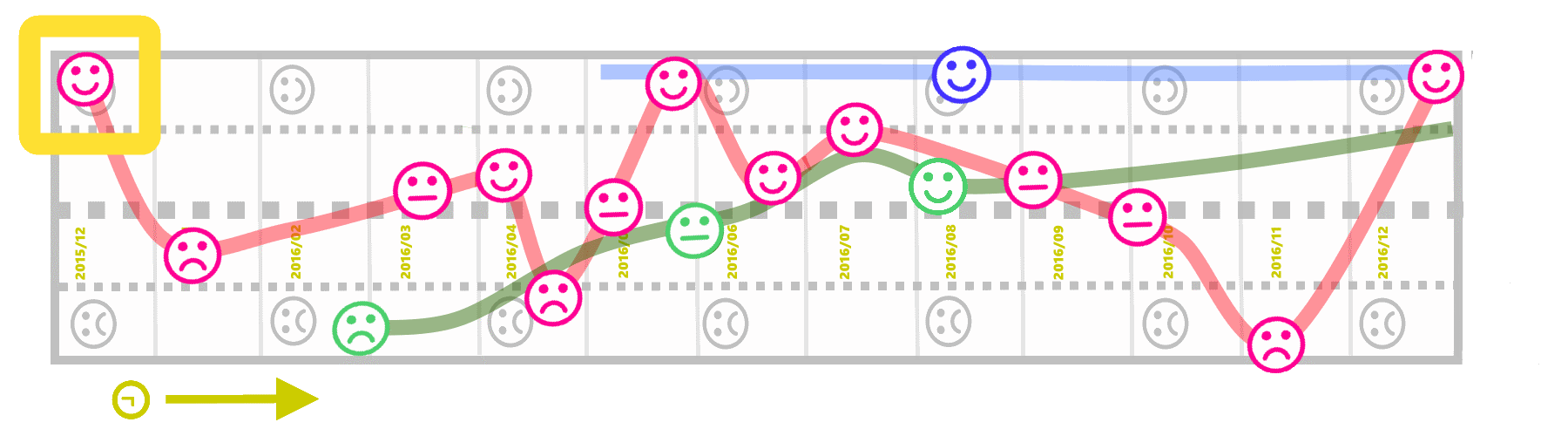

①[2015/12] やってみたい!

気持ちレベル10

『株式会社ふたごじてんしゃ』中原さんとはじめての打ち合わせ。 会社として自転車の開発・製品化は未経験の分野でしたが、開発部内では「自転車の開発に取り組んでみたい!」という機運が高まってきていたところでした。 そんな中、私が『ふたごじてんしゃ』を担当させてもらえることに。 不安な気持ちより、「やらせてもらえる。やった!」と嬉しい気持ちのほうが大きかったんです。

開発部内で一躍時の人となり、「いいでしょう♪うふふ」と私だけが新しいことを始められるわくわく感がありました。

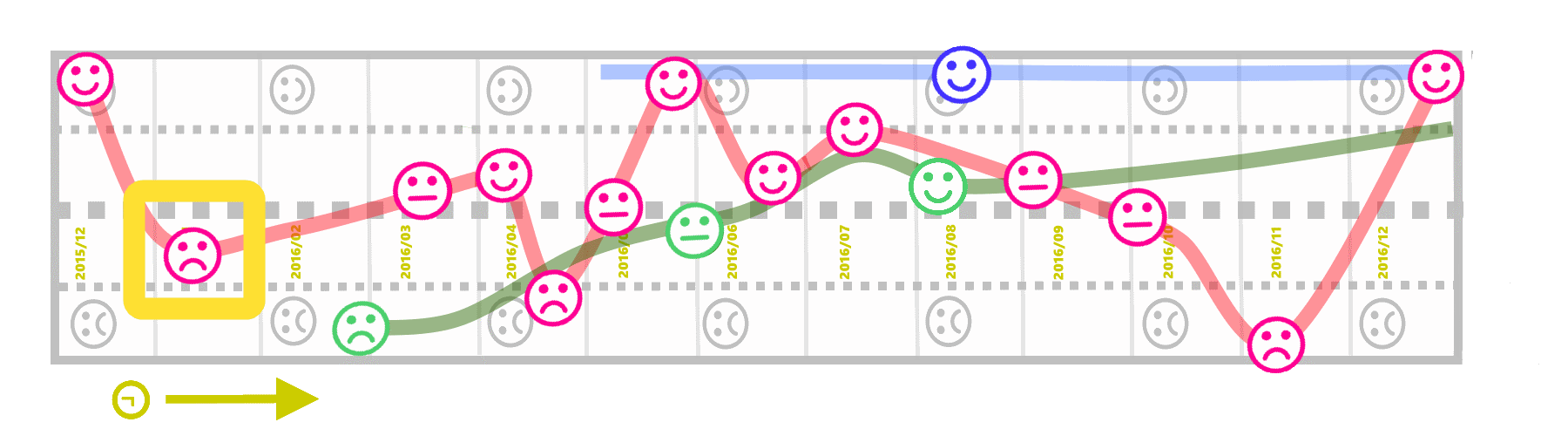

②[2016/01] 意味不明…

気持ちレベル4

中原さんがつくった『ふたごじてんしゃ』試作機があったのはとても心強い!車体イメージは湧いていました。 とはいえ、デザイン・設計にあたって、自転車の規格がわからないのは大問題です。まずは知識を増やそうと、一般社団法人自転車協会から3輪自転車に関する規格や資料を取り寄せました。

読んでも全然意味がわからない!まるで暗号。職場でも、自宅でも、規格を読み込む日々が続きました。 「これはスポーク(車輪を構成する部品)、これはシートポスト(サドルを取付ける部品)」「子ども乗せを2席続けて取り付けるなら」と規格を見ながら実際の自転車と照らし合わせて、わからないことがあれば協会に問い合わせ。

そうするうち、社内の人に「これは何?」とたずねられたら、覚えたての専門用語を駆使して「むふふ」とほくそ笑むほど知識が増えていきました。

③[2016/03] 「ちょっとわかる!」喜び

気持ちレベル4

社内で定期的に開催している自転車勉強会では、外部講師を招いて自転車の構造や設計等について学んでいます。

自転車の規格等について調べ始めて約3ヵ月、先生が話す自転車関係の用語を理解できることに、喜びがじわじわと。「ああ、私が本当に自転車のデザインを担当するんだ」という気持ちが込み上げてきました。

社内にある3輪自転車を見ながら、先生に「これは何ですか?」「この資料通りにしても、こうならないのですが……」と質問して、さらに知識&理解度アップ。わかることが増えてきて、ちょっと嬉しい。

④[2016/04] 気を引き締めて

気持ちレベル7

中原さんがつくった『ふたごじてんしゃ』試作機の実物を見たり、5月に自転車製造を請け負ってくれる工場に打ち合わせに行く話が出たり!

本格的に『ふたごじてんしゃ』開発が進んでいることを実感。「さあ、いよいよだ!」と改めて気が引き締まりました。

⑤[2016/04] 枠にとらわれて…

気持ちレベル3

子ども乗せ用のブランケットやレインカバーを開発した時は、デザインと設計の両方を担当していたのですが、今回はベテラン設計者が設計を担当してくれることに。私はデザインに専念できるので、ほっとしました。

設計者から「形や見た目などデザインに専念を。設計部分に詳しくならなくて大丈夫」と言われました……が、デザインが設計につながるので、設計に関する知識を頭に詰め込んでいました。それが、乗ってくれる人の使いやすさや安全に繋がると思ったからです。

そのために枠にとらわれて物理的にできることを優先しがち。勉強してきたことが足かせになっていると感じました。

⑥[2016/05] 視点を変えよう!

気持ちレベル5

社内にある自転車だけでなく、もっと多くの自転車を見てみたい!と考えるようになりました。 そこで、ゴールデンウィークを利用して、既存の3輪自転車がどのような機構を取り入れているのか、他社メーカーの自転車を研究しに出かけました。

⑦[2016/05] オフ会で嬉しい!楽しい!

気持ちレベル10

中原さんが主催する『ふたごじてんしゃ』のはじめてのオフ会。こんなにも双子ちゃんがいる事にもびっくり!! 子どもが好きなので、とても楽しかったです。

お母さんお父さん、おばあちゃんまで来ていて、「家族のきずながすごい」「こんなにも子どものことを思っているんだ」と伝わってきました。

これまでは、中原さんからいろんな双子のお母さんお父さんの声を聞いていましたが、直接お話を聞いて、具体的に思い浮かべたり想像したりできることが広がって、「わあーーー!」と大興奮。

⑧[2016/06] もっとやるぞ!!

気持ちレベル6

オフ会で双子のお母さんお父さんの熱意が伝わってきて、「よっし!やるぞ!」とさらに火が付きました。

6月末にはOGK試作0号車が到着。取り入れたい機構について検証するための試作で課題が明確になりました。

⑨[2016/07] 設計者との一体感が!

気持ちレベル8

設計者と言い合う日々(笑)。 「こういう機構で、こんな形にしたい。このサイズでおさめたい。フレームはこの細さで」と、私の中での理想的なカタチが生まれていました。それは、オフ会で出会ったお母さんたち顔が見えたので、こうなったら嬉しいだろうなと思えたから。 一方、設計者は実際に乗るお母さんと双子ちゃんの顔が見えたからこそ安全第一の視点で「これはここまでにしないとだめだ」と折り合いがつかない日がありました。

話が理解できない、話がかみ合わない……

そんなことが幾度もありましたが、目指しているところは同じです。 お互い少しずつ歩み寄れるようになり、2人の意見が合致した時は「やった!一致した」「これは絶対にやるべき!」とコンビネーションが強くなりました。

⑩[2016/08] 没頭

気持ちレベル7

OGK試作2号車に向けて、デザインを。設計者から上がってきた図面を見ながら、デザインに沿っているかを確認しました。

この2号車は11月の『ふたごじてんしゃ』オフ会、そして12月の展示会に持って行きたい! 綿密なスケジュールを立て、急ピッチで進行していました。 しかし、他の製品についても追い込みの時期で、何重ものプレッシャーがどーんと背中に重くのしかかっていました。

⑪[2016/10] ドタバタ!

気持ちレベル5

試作1号車の実走検証をしました。 普通に乗る分には問題なくても、技術部で挙げたありえない場面も想定した検証項目を実施すると、「安定性がまだ足りない」「パーツに不備がある」などの問題点が明らかになりました。 中旬には、試作2号車の打ち合わせに、自転車製造の工場へ。 納期の確認、カラーの展開数を打ち合わせたほか、その場で実走して「ここがおかしい」「ここはもっとこんなふうに」と微調整しました。

⑫[2016/11] 期待に応えたい!

気持ちレベル1

社内や工場の協力があって、試作2号車が無事到着。なんとか間に合ってよかった!

㈱ふたごじてんしゃ主催の「オフ会」に向けて、2号車を車に積んで東京へ。9月に中原さんからオフ会の開催をする話を聞いて以来、また双子ちゃんやお母さん、お父さんに会えると思って楽しみにしていたんです。

今回は、みなさんにはじめてOGKの試作機に乗っていただく機会です。2輪と違った乗り心地に、みなさんがどのように反応するのかということに不安がありました。なぜなら、3輪自転車ならではの「スイング機構」の操作性について、2輪自転車に乗り慣れている方にとっては難しいのではないかと考えていたんです。

最初は「恐い!」という声も上がりましたが、数分もすればだんだんと操作に慣れていただき、すっかり乗れるようになった姿がみた時はほっと一安心しました。

「いつできるの?」と質問を多くいただいて、「それだけ、みなさん、待ってくれているんだ」と嬉しい気持ちの半面、まだ製品化できていない現状に心苦しくなりました。

⑬[2016/12] 前へ、前へ

気持ちレベル10

OGKの展示会でついに『ふたごじてんしゃ』を発表!

自転車メーカーの方々から、興味を持っていただき、意見を出してくれる人たちも。「こうすればいいよ」など、開発・製品化を実現するための案を、惜しみなく数多く方が出してくれました。その分、いろんな課題も明確に。

待っていてくれる人たちの顔、「いつできるの?」という声。その気持ちに応えたいけれど、技術的な課題が山積みで逃げ出したい!

でも、実現したい。乗り越える! やっぱり不安! 私自身いろんな気持ちを抱えていますが、それでも一歩ずつ確実に前へ進めるとおもいました。

B男さんのバイオリズム説明

B男さんのバイオリズム説明

①[2016/03] 厳しいのでは……

気持ちレベル2

弊社は自転車メーカーではないし、そもそも『ふたごじてんしゃ』は道路交通法など法的な問題をクリアできるのか…

…正直、厳しいのではないかと思いながら、中原さんの情熱を感じて「中原さんや必要とする人たちの気持ちに応えたい!」という気持ちもありました。

②[2016/06] 知ると、変わる!

気持ちレベル5

開発・製品化が具体的に進むこととなり、まず道路交通法など法律や基準を徹底的に調べ上げました。 調査だけで丸3日間という相当な作業量でしたが、漠然とした不安を一つひとつ整理することができたので、よかったです。 「知らない」と「知っている」の差は大きい!

③[2016/08] あとは乗り越えるだけ!

気持ちレベル7

設計者CさんとOGK試作0号車を持って、公的機関にヒアリングへ。 「法律や基準については問題なさそうだ。あとはOGK次第」という感触を得ました。

安全性を追求するためには、「国が定める安全基準さえクリアできればいい」ではありません。あくまで、それは最低基準。日常生活で使う自転車は、場合によって大きな事故につながることもありますから、どんな使い方でどんなことが起きるのか、さまざまな場面を想定して独自の検証を行なうことが大事だと考えています。

これまでも、子どもの生命を預かる製品をつくってきましたから、その経験とノウハウを活かして、徹底的に検証して課題や問題を一つひとつ、着実にクリアしていく。当初の漠然とした不安は消え、覚悟が決まりました。

C太さんのバイオリズム説明

C太さんのバイオリズム説明

①[2016/05] ラッキー!

気持ちレベル10< ※設計者C太さんの気持ちレベルは常に10!

『ふたごじてんしゃ』の開発に携われると聞いて、「ラッキー!」と思いました。「子ども乗せ自転車は3輪のほうがいいのでは?」と考えていたからです。同時に、設計者として「6歳未満の子どもを2人=60kg」を乗せて走るのは無理ではないかとも。「できるんだ!」と実証してくれた中原さんの試作機の存在はとても大きかったですね。 OGK試作0号車のために、自転車製造を請け負ってくれる工場に打ち合わせに行きました。設備を見学する中で、3輪自転車の製造について経験豊富でレベルが高いことがわかって安心。丈夫さや修理のしやすさなど、使い手のために大切にしたいことをきちんと伝えた上で、幅を持たせたデザイン・設計図で、工場自体の経験やノウハウを発揮してもらえるようにしました。

②[2016/06] どんどん!

デザインが上がってくるのを待っていました。ものづくりは常に「トライ・アンド・エラー」。間違えてもいいから、どんどん出して形にして、出して形にするという進め方がいいと考えています。だから、デザイナーとのやりとりの中で、「どんどん、おもしろいことを出してきて!」という気持ちでいました。

設計者としてのこだわりがあり、電動アシストを取り付けることを前提にしたくないと考えていました。取り付ける前提でつくると、重量に対する許容範囲が広がってしまい、重くて使いづらいものになってしまうからです。取り付けなくても運転しやすいものを目指そうと思いました。

③[2016/07] えっ!うそ~~

6月末にOGK試作0号車が到着。

歩道を走行できる普通自転車にするためには、道路交通法で定められた条件を満たさなければなりません。正直、4歳以上の子どもを2人乗せることを考えた時、これ以下のサイズでは無理なのではないかと思っていたんです。それを証明するつもりでトライしたら、無理ではなかった! もう「えっ!」「うそ~~~」みたいな驚きでした。

④[2016/08] 問題なし!

電動アシストが「ない」0号車、「ある」1号車、それぞれで走行テストをしました。 公的機関にも持参して、どんな課題や問題があるかを確認。「問題なさそうだ。あとは我々(OGK)次第だ」と思いました。

⑤[2016/09] 試行錯誤の繰り返し

「どんな機能を付け足そうか」「子ども用座席はどうするのか」を詰めていきました。 機能を追加すればするほど、それだけサイズも大きくなり、ボリュームも増えます。そこをいかに道路交通法の規定内でおさめられるかと試行錯誤の繰り返し。

⑥[2016/12] まだまだ。これから!

2016年11月末にOGK試作2号車が到着し、12月開催の展示会で発表しました。

まだ100点中、50点くらいの仕上がり。今の状態では全然ダメ、まだまだこれから。これまでは工場の経験やノウハウを引き出していた段階です。3号車に向けて、現状のいいところは残しつつ、弊社として「もっとこうしたい」という意向を伝えて改善していきました。